078 - L’empreinte écologique (suite).

Le contexte ayant été fixé dans le précédent billet, poursuivons avec la thèse de Mathis Wackernagel [1] pour en arriver au chapitre IV (page 97) où est décrite la méthode de calcul destinée à estimer l’empreinte écologique. Voici la traduction de ce passage :

« L’empreinte écologique d’une économie peut être obtenue en calculant combien des services écologiques de la Terre (mesurée en surface de terre) doit s’approprier la population de cette économie pour approvisionner de manière continue leur consommation présent compte tenu des technologies actuelles. À l’évidence, si tout le détail des opérations élémentaires de consommation et des fonctions d’écosystème étaient inclus dans le calcul, le volume d’informations et de données que le traitement nécessiterait rendrait une telle entreprise difficile à mener au bout si ce n’est impossible. Par conséquent, en pratique, le concept est simplifié :

- Le calcul part de l’hypothèse conservative que les actuelles pratiques industrielles de récolte (agricoles et forestières) sont durables, ce qui n’est pas le cas. En d’autres termes, les présentes estimations de l’empreinte écologique sous-estiment la surface de terre nécessaire aux activités humaines.

- Les services de la nature qui sont inclus dans le calcul comprennent les appropriations directes et indirectes telles que : récolte de ressources renouvelables, extraction de ressources non renouvelables, absorption des déchets, bétonnage, consommation d’eau douce, contamination, pollution et diminution de la couche d’ozone.

- La productivité écologies est classifiée en huit catégories de terre (ou écosystème) parmi lesquels cinq sont disponibles pour un usage humain.

Pour le moment, les aires marines appropriées sont laissées en dehors du calcul. On pourrait rétorquer que les océans sont principalement utilisés comme un dépotoir à déchets, une fonction qui ne peut être transcrite en l’appropriation d’une surface de terre bien définie. D’autre part, les écosystème d’eau douce et marins ne produisent présentement qu’une petite fraction des ressources utilisées par l’économie humaine. De même, il est improbable que sous les pratiques courantes, la ressource tirée des océans, des lacs et des rivières puisse être beaucoup étendue ; par exemple, les stocks de poissons sauvages, la principale ressource renouvelable des écosystèmes d’eau douce et marins, fournissent moins de deux et demi pourcents des besoins alimentaires humains, et la plupart des zones de pêche sont déjà surexploitées. La FAO [organisation des Nations-Unies dédiée à l’alimentation et à l’agriculture] estime que la récolte mondiale d’alimentation marine approche les 90 % de ce qui peut théoriquement en être tiré.

Cette approche simplifiée d’empreinte écologique peut être critiquée pour ne pas prendre en considération toute une variété de services biophysiques supportant la vie, particulièrement ceux qui ne sont pas directement associés à une production de ressources renouvelables tirées de la terre. Cependant, cette omission ne fragilise pas l’analyse d’empreinte écologique. En premier lieu, les modèles écologique n’incluent pas tous les aspects du fonctionnement de l’écosphère, mais seulement ceux qui sont essentiels et critiques. En d’autres termes, pour être efficaces ils doivent se focaliser sur les facteurs limitants du système modélisé. Par exemple, une introspection des plus récents débats sur la durabilité révèle que, contrairement à la focalisation des années 1970 sur les ressources non renouvelables, le problème le plus préoccupant aujourd’hui est l’épuisement des stocks de ressource renouvelable. Les ressources non renouvelables sont incluses dans la mesure où elles impactent l’écosphère, c’est-à-dire à travers leurs besoins en énergie pour l’extraction et le traitement, ainsi que les zones bâties qu’elles occupent.

En effet, même si l’approche de l’empreinte écologique sous-estime le besoin réel de terres, cette approche simplifiée offre encore une comparaison valable entre la productivité de la nature et la consommation humaine – la problématique écologique déterminante pour la durabilité. Inclure dans les calculs encore plus d’autres services de la nature qui supportent la vie, qu’ils proviennent de systèmes aquatiques ou de terres écologiquement productives (telles que des zones naturelles vierges), compliquerait l’analyse car ces services ne peuvent être clairement assignés à des activités humaines spécifiques sans améliorer la valeur heuristique des instruments utilisés. »

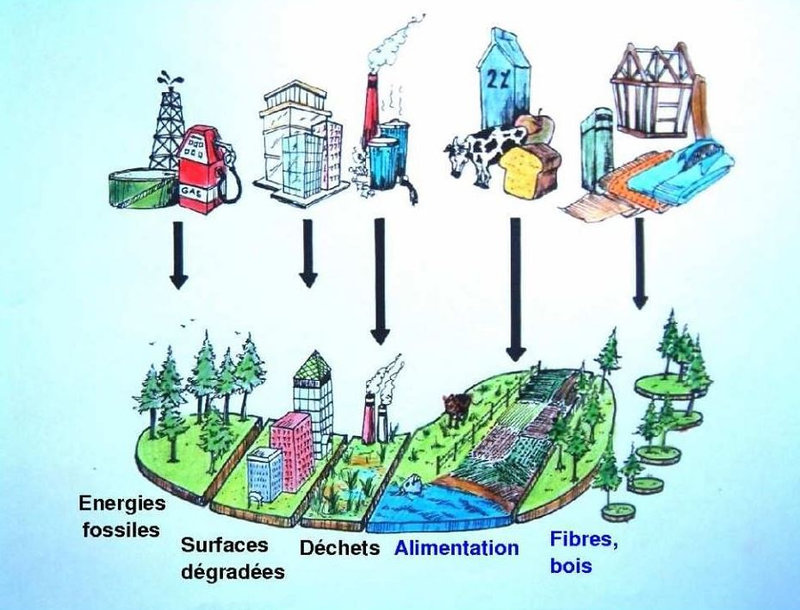

Mathis Wackernagel en vient ensuite à la procédure de calcul en elle-même. Pour qu’elle ne consiste pas en une tâche gigantesque, le calcul ne repose pas sur une prise en compte détaillée des plusieurs centaines de milliers de bien de consommation du commerce ni de chaque foyer de consommateurs. Il repose sur cinq principales catégories de consommation cumulées sur une région ou une nation (données qui peuvent être généralement directement tirées des statistiques nationales). Les cinq principales catégories de consommation sont : l’alimentation, l’habitat, le transport, les biens de consommation et les services. Ces catégories peuvent toutefois être subdivisées pour une analyse plus poussée. Par exemple l’alimentation peut être divisée en produits d’origine végétale et produits d’origine animale. Le transport peut être scindé entre transport public et transport privé. Etc.

Concernant les catégories de terre, Mathis Wackernagel en retient huit.

La première catégorie est dénommée terre fantôme en ce sens qu’elle constitue un équivalent en terre pour les ressources non renouvelables que sont les énergies fossiles. Mathis Wackernagel commente : « Cet usage de la nature ne correspond pas à un revenu naturel mais conduit à un épuisement de stocks de capital naturel. »

La seconde catégorie est l’environnement bâti.

Les catégories trois à six sont respectivement les jardins, les terres cultivées, les pâturages et les forêts aménagées.

La septième catégorie est constituée des forêts naturelles (autrement dit sauvage).

La huitième catégorie consiste en les zones non productives que sont les déserts.

« Seule les catégories deux à six sont disponibles sur le long terme pour les usages humains. » Sur le long terme, les usages associés à la première catégorie devront être transférés dans les catégories trois à six. La catégorie sept n’est pas disponible car il s’agit « d’écosystèmes vierges dont l’exploitation conduirait à une libération nette de CO2 que la production écologique de de ces terres ne pourrait compenser avant 200 ans ». « Ces zones constituent par ailleurs des refuges indispensables de biodiversité qui ne doivent pas être perturbés. Le seul usage humain direct de tels écosystème est sa fonction de puits à carbone pour emprisonner le CO2, mais bien sûr, seulement dans les cas où cela est possible. » La huitième catégorie est constituée des terres écologiquement peu productives (les déserts de haute et basse latitudes tels que l’Antarctique ou le Sahara).

[1] https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0088048

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F79%2F1549403%2F134459374_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F37%2F38%2F1549403%2F134247077_o.jpg)

![112 - Le modèle d’évolution des civilisations de Thomas Wallace : L’exemple de l’Empire espagnol – l’effondrement. [1]](https://image.canalblog.com/B7JBAeSeupSfwABDG_HUfXhCB88=/400x260/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F25%2F1549403%2F134209864_o.jpg)

![111 - Le modèle d’évolution des civilisations de Thomas Wallace : L’exemple de l’Empire espagnol – l’essor. [1]](https://image.canalblog.com/nLJKqLBo-EmfMRwLA1RjlsiD1cg=/400x260/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F71%2F1549403%2F134125303_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F1605514.jpg)